智启未来,薪火相传——注入信创新生力量,再创人工智能辉煌

发布时间: 2025-09-02

云南大学信息学院自1998年成立以来,始终致力于信息和人工智能领域的教学与科研工作。经过二十七年的深厚积淀,现已形成了多个结构合理、创新能力突出的人工智能科研团队,建成了一批高水平的科研平台。依托云南省智能系统与计算重点实验室等科研平台,融合计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、生物医学工程多个一级学科优势,形成了跨学科、多层次、优势和特色鲜明的“计算+/智能+”科研创新体系。近年来,紧密围绕国家战略和云南经济社会发展需求,承担了一批重要科技项目,在人工智能领域的多个主流研究方向,取得了基础理论、关键技术研究和产业应用等方面的突破性进展。

视觉计算与机器感知方向

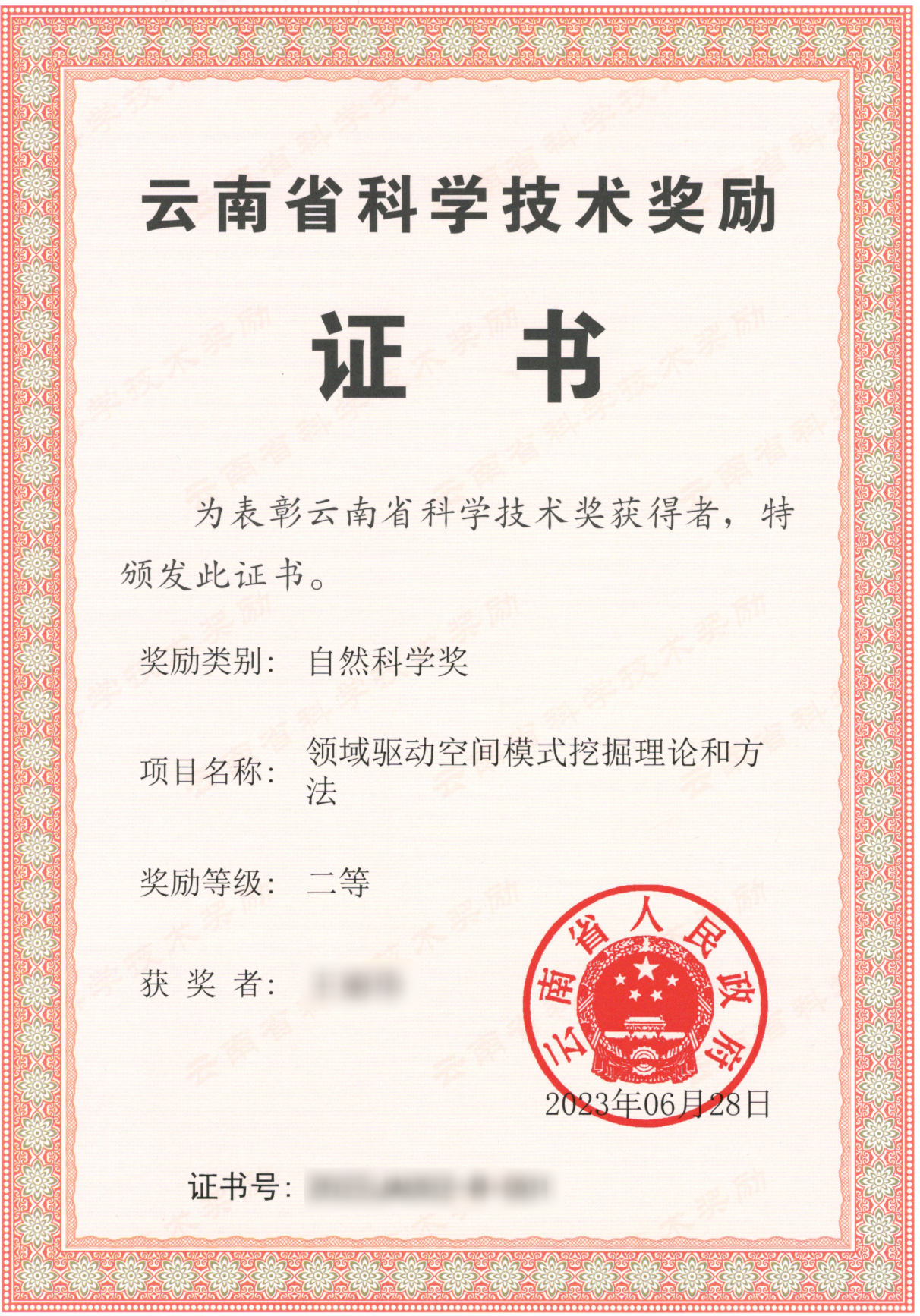

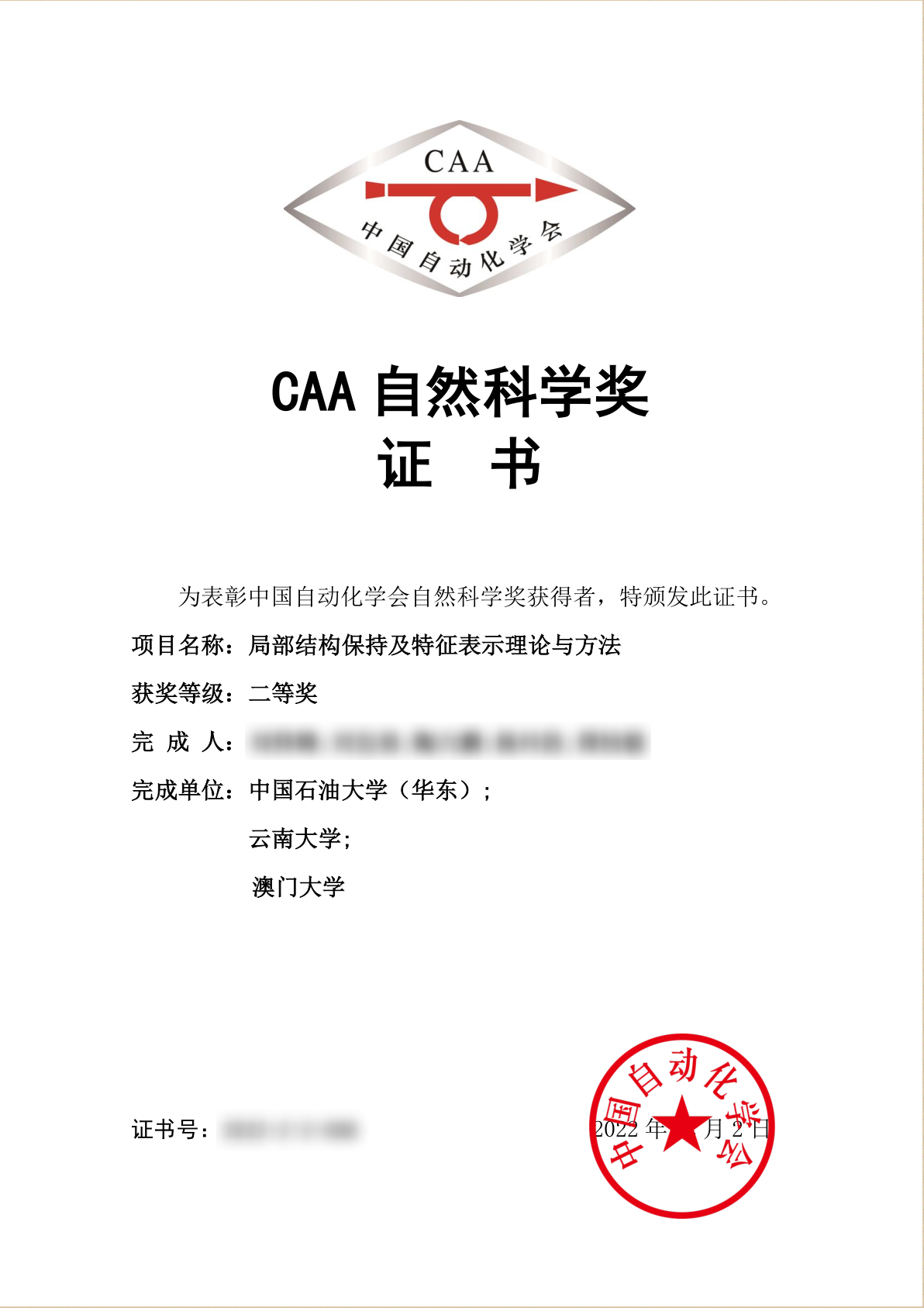

聚焦图像处理、视频分析与多模态学习等前沿领域,研究团队致力于解决复杂场景下的视觉信息感知、理解与生成等关键科学问题,围绕图像质量增强、视频内容分析、跨模态语义对齐等核心挑战开展系统性研究,突破了复杂目标识别、低质量图像恢复、多模态表征融合等难题。近五年来,团队在IEEE TIP、IEEE TVCG、ICCV、AAAI等CCF A类期刊和会议上发表论文10余篇,在IEEE TMM、IEEE TCSVG、IEEE TNNLS、IEEE TGRS、IEEE TMI、PR等顶级期刊上发表论文30余篇。主持国家自然科学基金、云南省基础研究重点项目、国防大学军事管理学院重大课题等10余项,牵头开展云南省重大科技专项计划项目"复杂场景图像处理和行业知识图谱关键技术研究及创新应用"攻关。荣获2021年和2023年云南省自然科学二等奖,2022年中国自动化学会自然科学二等奖。

在产业应用方面,研究团队面向工业制造分拣需求,集成机器视觉与AI技术,开发了高性能智能视觉分拣系统,已应用于深圳优必选积木零件生产线;与云南省民宗委等单位合作,构建民族文化深度计算与数字基因图谱和跨境民族大数据分析平台;与国防大学军事管理学院合作研发决策心理采集与分析系统;与云南地方病防治所合作研发“鼠蚤慧识”应用,实现对鼠疫宿主与媒介生物的智能识别,准确率超90%;与云南白药集团联合开发三七缺陷检测系统,伤臭三七识别准确率超90%。

数据科学与知识工程方向

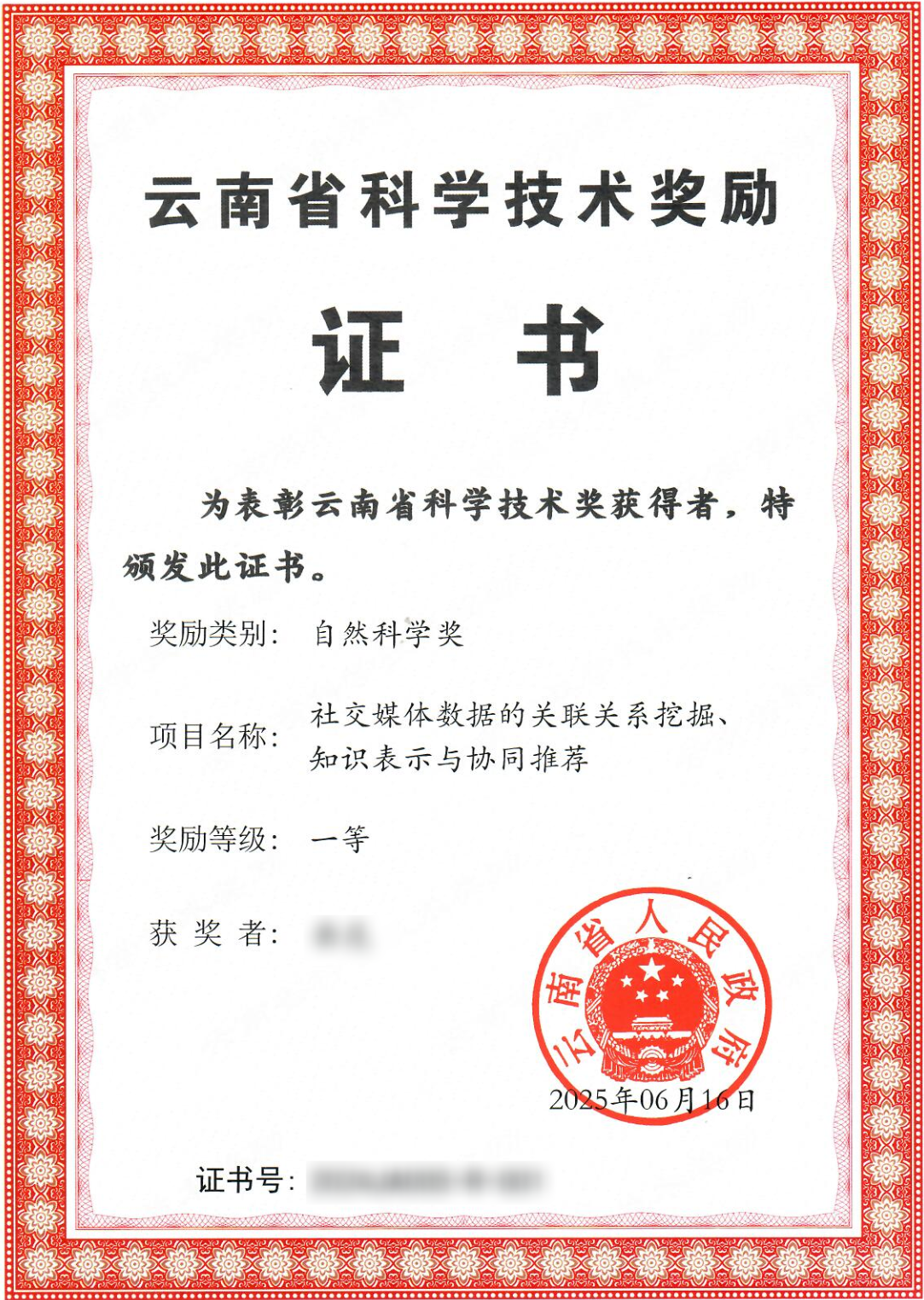

在图表征学习、知识图谱推理、自然语言处理、空间数据挖掘、高维数据统计分析等领域,研究团队着力攻克异构数据融合、知识动态推理、文本内容理解、空间并置模式挖掘等关键科学问题,系统性地提出了高效表征学习与可解释推理技术、情感计算与模型高效预训练模型、多尺度空间模式挖掘与多元时序预测算法等,显著提升了复杂数据表征与语义关联的智能化处理能力。近五年,团队在IEEE TKDE、AAAI、IJCAI、ACL、SIGIR等CCF A类期刊和会议上发表论文15篇,在IEEE TNNLS、IEEE TFS、IEEE TBD、IEEE TAC、IEEE TASLP、IEEE TAI、DMKD、KIS、IS等顶级类期刊和ICDM、UAI、CIKM、COLING、EMNLP等顶级会议上发表论文40余篇。主持国家自然科学基金区域创新发展联合重点/面上/青年/地区基金、云南省重大科技专项计划、云南省基础研究重点项目、云南杰出青年基金项目等20余项,紧密结合云南省数字经济产业发展需求,为“数字云南”建设提供了重要技术支撑。该方向荣获2024年云南省自然科学一等奖和2023年云南省自然科学二等奖。

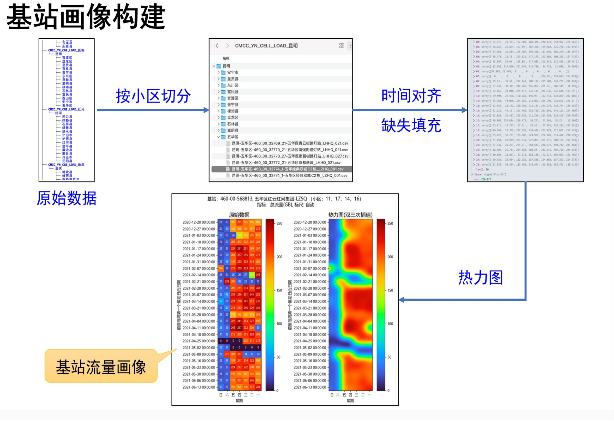

在产业应用方面,研究团队与云南移动合作,建立了城市画像的构建方法,刻画城市基础设施、居住环境和出行规律,为云南5G基础设施建设、用户出行推荐、旅游产业转型升级提供支持,推广应用到多个产业区、水库、大坝的监测设施建设,智慧基建SaaS云平台、智慧城市、游客流量大数据统计分析平台等项目中,有效促进了行业应用的数字化转型和降本增效。

智能控制与数字孪生方向

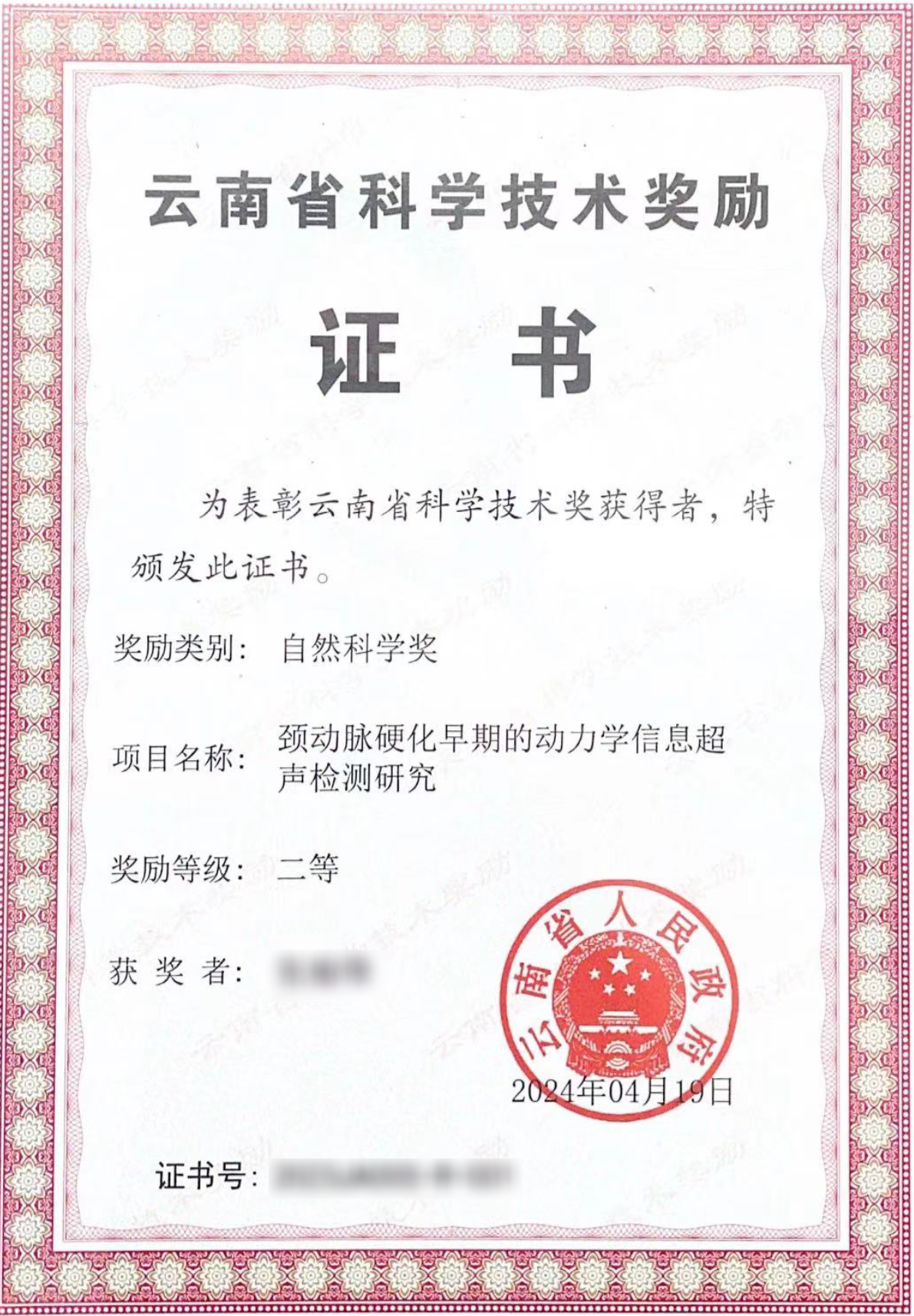

在资源优化配置、服务质量管理、工业过程监控、超声医学工程、具身智能等方向,团队重点突破拍卖机制设计、服务质量预测、复杂系统协同控制、工业设备诊断与保障等关键科学问题。针对工业环境中存在的不确定性、高维状态空间建模、突发故障与扰动等挑战,研发了自适应控制算法、智能预测与自愈控制技术;面向分布式环境下资源高效配给与服务品质保障等需求,提出了多类型优化算法和情境感知协同预测机制,研发绿色高效远场无线充电硬件系统。近五年,团队在IEEE TPDS、IEEE TMC、IEEE TSC等CCF A类期刊上发表论文10余篇,在IEEE TCST、IEEE/ASME T-Mech、IEEE TII、IEEE TIE、IEEE TIM、IEEE SPL、IEEE/CAA JAS、JFR、IROS等顶级期刊及会议上发表论文20余篇。主持国家自然科学基金区域创新发展联合重点/面上/青年/地区基金、中国工程院咨询研究重点项目、云南省重大科技专项计划项目等项目20余项,研究成果荣获2023年云南省科技进步一等奖、2023年云南省自然科学二等奖、2021年云南省科技进步三等奖。

在产业应用方面,研究团队与云锡集团合作建立了锡冶炼生产数据和经验知识的融合方法、工业数字孪生与智能化关键技术;与云南移动合作开发5G新基建智慧化检测、预警和管理应用系统,在全省上线并推广使用,实现了5G基础设施建设全过程的实时监控和高效协同;与贝泰妮公司合作研发组织微血管超声检测、高原病订征与诊断技术,以及超声导入、射频紧致、微电流提拉等医美新科技,研发小型智能家用射频美容仪器并推广应用。

学院建立了完善的科研支撑体系,拥有高性能计算集群、多模态数据采集平台、嵌入式系统开发平台等先进科研设备,为人工智能理论、模型与技术研发提供了强有力的算力支持。与百度松果、华为、云南移动、云南电网、云南天文台、贝泰尼等单位建立了长期稳定的产学研合作关系,共建了多个联合实验室和实习实训基地,为科研成果转化和人才培养提供了重要平台。

学院建立了“本-硕-博-博士后”完整的新工科人才培养体系,持续推进计算机科学与技术、信息与通信工程两个一级学科博士学位授权点,以及计算机科学与技术、智能科学与技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程五个本科专业的迭代升级,实现了一流本科专业的全覆盖,软科排名全国前列。多年来在人工智能相关领域培养了大量高素质人才,在促进学科交叉、产业创新和区域发展等方面发挥了不可替代的作用。围绕国家和区域发展战略,2025年,学院前瞻性新设低空技术与工程二级学科博士/硕士学位授权点、低空通信技术本科微专业,学科专业布局日益优化。

二十七载风雨兼程,信息学院在人工智能领域始终坚持并践行以理论和模型创新为引领、以产业数智应用技术研发为导向的发展道路,近五年共发表中国计算机学会、中国人工智能学会、中国通信学会、中国自动化学会A/B类论文150余篇,承担国家级与省部级重大、重点科研项目30余项,纵向科研经费超5000万元。人工智能研究水平不断提升、持续取得新的突破,研究成果在云南省信息化建设、产业转型升级、民生改善等方面发挥了重要作用,为云南省经济社会高质量发展提供了有力的科技支撑和人才保障。

未来,信息学院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记致云南大学建校100周年重要贺信精神,坚持“四个面向”,围绕人工智能、低空经济、数据要素等战略性新兴产业,深入推进产学研用深度融合,继续积极承担各类重大重点科技项目,推进人工智能基础理论和关键技术研究,加强跨学科交叉融合和成果转化应用,力争取得新的突破,为云南大学“双一流”建设、云南经济社会高质量发展、实现高水平科技自立自强做出新的更大贡献。